L’impossibilità di un’isola

Andrea Cortellessa

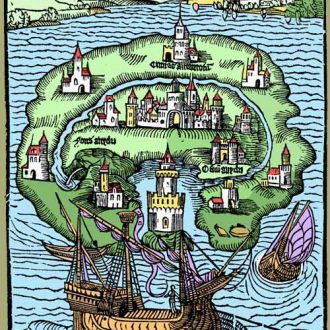

Il pensiero politico moderno nasce bifido, con due libri che più agli antipodi non si possono immaginare e che escono, più o meno, in contemporanea. Se all’insegna del più spietato realismo è Il Principe di Niccolò Machiavelli (ossia De Principatibus, 1513), si presenta improntato al più proiettivo idealismo l’Utopia di Sir Thomas More (ossia Libellus vere aureus nec minus salutaris quam festivus de optimo rei publicae statu, deque nova insula Utopia, «Libretto veramente aureo, non meno utile che dilettevole, sull’ottima forma dello stato e la nuova isola di Utopia», 1516; questa prima edizione, uscita a Lovanio, venne curata – ricorda Carlo Ginzburg – da Erasmo da Rotterdam: che con More aveva curato in precedenza i Festivissima opuscola di Luciano, principale fonte d’ispirazione dell’Utopia). Il viaggio del Raffaele Itlodeo di More (Raphael Hythlodaeus nell’originale) lo conduce in una fittizia isola-regno, una società ideale e pacifica nella quale sono i valori della cultura e della tolleranza a regolare la vita degli uomini.

Coniando un termine destinato a grandissima fortuna, Utopia appunto, More riprende in effetti un sogno antico: quello di un luogo che oggi non si vede, d’accordo; ma che esisteva invece in un altro tempo (un tempo remotissimo nel passato, per la maggior parte degli autori; secondo altri invece, specie delle generazioni più moderne, proiettato in un non meglio identificato futuro). Già Pindaro ricorda il mito delle Isole Fortunate, mentre nel Timeo e nel dialogo incompiuto Crizia Platone – che nella Repubblica aveva fornito il prototipo delle “utopie” politiche – dà voce a un’altra leggenda destinata a grandissima fortuna, quella della terra d’Atlantide (New Atlantis intitolerà nel 1624 la sua Utopia Sir Francis Bacon). Emblematico, quest’ultimo mito, perché la condizione felice e “utopica” del genere umano vi viene presentata come tanto effettiva, reale, quanto perduta. Come ha ricordato di recente Umberto Eco, Utopia è al contempo ou-tòpos, un luogo non reale (modellato, cioè, su un rovescio simmetrico delle condizioni reali di esistenza degli uomini ma che, in quanto tale, a queste stesse allude continuamente – come sarà per esempio nei Viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, 1726-1735), e un luogo idealmente “buono” – eu-topos. E anzi un luogo siffatto, in molti autori critici delle società “reali” (come il Tommaso Campanella della Città del Sole, 1602), può essere “buono” solo in quanto alternativo al “reale”: luogo separato dalla terra in cui conduciamo la nostra esistenza. Per questo, sua sede topica (anche nelle versioni meno filosofiche e più basso-materialistiche, come il Paese di Cuccagna nel Cane di Diogene di Francesco Fulvio Frugoni, 1687-1689) è un’Isola. In un suo testo degli anni Cinquanta pubblicato solo di recente, così spiegava il fascino delle isole deserte Gilles Deleuze: «sognare le isole, non importa se con angoscia o con gioia, significa sognare di separarsi, di essere già separati, lontani dai continenti, di essere soli e perduti – ovvero significa sognare di ripartire da zero, di ricreare, di ricominciare».

E non è neppure un caso che gran parte di questa tradizione di pensiero (e di letteratura) appartenga alla letteratura che ci viene dall’Isola per antonomasia – quella Britannica. Anzi, come mostra Ginzburg, uno stimolo non secondario dev’essere provenuto, agli autori inglesi, proprio dalla progressiva trasformazione dell’Inghilterra (a seguito della Guerra dei Cent’Anni) da potenza continentale in potenza “marittima”, per usare le categorie di Carl Schmitt: con la conquista cioè della testa di ponte di Calais da parte dei francesi, nel 1558, come simbolico punto d’arrivo di un processo politico-militare di durata, appunto, secolare (e che, con la recente scelta di uscire dall’Unione Europea, pare aver ripreso questa direzione – solo momentaneamente interrottasi a seguito delle vicende traumatiche del «secolo breve»).

Sta di fatto che è in uno dei massimi capolavori della letteratura inglese, La tempesta di Shakespeare (1611 circa), che la tradizione dell’Isola come Utopia fuoriesce dallo schema idealistico (quello che la configura come rovesciamento diametrale, cioè, dell’anti-Utopia che è la nostra “realtà”) per entrare nel regime ambiguo che, come vedremo, connota questo luogo nella modernità artistica e letteraria. Come ha scritto Giovanna Mochi, i sogni di un mondo perfetto di Prospero, Re-Mago dell’Isola «piena di voci» (come la definisce il suo semi-umano servo Calibano), sono «negati e spezzati come quella bacchetta che egli stesso rompe alla fine della rappresentazione». Così come a tutti gli effetti viene negato, da Shakespeare, il segno a-problematico dell’eu-tòpos: l’isola di Prospero è un’Utopia dal suo punto di vista, certo, ma non si può dire lo sia da quello di Calibano (un gioco di prospettive, questo, che Shakespeare condivide col suo grande coevo, Cervantes; e che verrà fatto proprio, nel postmodernismo, da una quantità di interpretazioni “post-coloniali”).

Se la tradizione maggioritaria del novel, rappresentata dal Robinson Crusoe di Daniel Defoe (1719) – romanzo ispirato alle vicende reali del marinaio inglese Selkirk, che passò 28 anni sull’isola Juan Fernández, al largo del Cile –, dà vita a un intero sotto-genere letterario, le cosiddette Robinsonade, considerando l’Isola ancora uno spazio ideale, in questo caso dell’utopia realizzabile da parte del singolo self made man capitalista (sino alle riscritture cinematografiche in chiave realistica, da parte del Robert Zemeckis di Cast Away, 2000, o fantascientifica, da parte del Ridley Scott di The Martian. Il sopravvissuto, 2015). Nel suo testo sulle isole deserte, Deleuze tranchant asserisce che «è difficile immaginare un romanzo così noioso, ed è triste vedere che i ragazzi lo leggano ancora» – e non mi sentirei di dargli torto. A salvarsi è una tradizione solo quantitativamente minore, che riprende la medesima immagine ma solo per capovolgerla in forma prospettivistico-ironica (è il caso di Venerdì o il limbo del Pacifico di Michel Tournier, 1967, che ci presenta la storia dal punto di vista del Calibano di Robinson, Venerdì appunto), sarcastica (in Foe, 1986, J.M. Coetzee immagina che la naufraga sia una donna, che sull’Isola trova un Robinson e un Venerdì molto diversi da quelli raccontati nel romanzo originario, ma la sua versione dei fatti viene manipolata dallo scrittore Foe – «nemico», in inglese) o addirittura apocalittica (come nel Signore delle mosche di Golding, di cui dirò più avanti).

Già Swift ci mostra Isole, come quella volante di Laputa, che gli servono a satireggiare le pretese “positive” della scienza e del calcolo, mentre in pieno Illuminismo Bernardin de Sain-Pierre in Paul et Virginie (1787) riprende l’utopia del bon naturel di Rousseau (che in Emilio o dell’educazione s’era ispirato dichiaratamente a Robinson Crusoe) trasportando due innamorati innocenti nell’isola tropicale di Mauritius, ma solo per farci assistere alla perdita del loro paradiso (così accadrà pure in due mirabili riscritture novecentesche: l’episodio della Spiaggia Rosa dell’isola di Budelli in Deserto rosso di Michelangelo Antonioni, 1964, e Un amore del nostro tempo di Tommaso Landolfi, 1965). Nelle prose estreme delle Encantadas (1854), dedicate alle isole Galápagos, Herman Melville dipinge un paesaggio di desolazione e immobilità, insistendo sulle lave vetrificate e le ceneri vulcaniche di una terra desolata avanti lettera, sulla quale resistono pochi reietti resi folli dalla solitudine. Nell’Isola del Dottor Moreau (1896) di Herbert G. Wells il Prospero shakespeariano è divenuto uno scienziato pazzo che rivaleggia con Dio vivisezionando crudelmente gli animali; mentre nell’Invenzione di Morel (1941) Adolfo Bioy Casares un altro scienziato – il cui nome allude a quello di Wells, ma la cui invenzione deve piuttosto qualcosa a quella immaginata da Raymond Roussel in Locus solus, 1914 – ha collocato sull’ennesima Isola una macchina capace di creare simulacri illusionistici, così annullando la dimensione del tempo (nella versione cinematografica dell’apologo, realizzata da Emidio Greco nel 1974, il naufrago che s’imbatte nella macchina di Morel alla fine, come Prospero nella narrazione-archetipo, sceglie di distruggerlo: così mettendo fine all’incantesimo).

Riscrittura decisiva di Defoe è Il signore delle mosche di William Golding (1954): dove l’«Utopia e il Paradiso Terrestre si sono ribaltati in quell’Inferno che da sempre occhieggiava in qualche parte remota delle isole» (Giovanna Mochi). Rimasti abbandonati dopo un disastro aereo su un’Isola non meglio identificata dell’Oceano Pacifico, un gruppo di scolari britannici si sforza di riprodurre un simulacro di società, modellata su quella degli adulti che si sono lasciati alle spalle, ma per gradi assistiamo invece alla loro regressione a uno stadio di superstizione violenta e feroce crudeltà reciproca. Nel suo testo sulle isole deserte, Deleuze deplora il Venerdì «felice di essere schiavo e troppo presto disgustato dall’antropofagia – ogni lettore sano, in fondo, sogna di vederlo mangiare Robinson». Golding realizza questa immaginazione collettiva: e ci mostra così, come in un esperimento in vitro, quelle Origini del totalitarismo pochi anni prima indagate da Hannah Arendt; suo convincimento è che «l’uomo produce il male come le api producono il miele». Il libro di Golding ha una potenza indiscutibile, ma un suo limite è rappresentato proprio da questo schema ideologico, che si limita a rovesciare simmetricamente il presupposto di Defoe e Rousseau. Le riprese più recenti del tema, in postmodernismo pieno od ormai in fase d’esaurimento, faranno di nuovo leva, invece – come nella Tempesta – su una sua interpretazione ambigua.

Il punto sta nella critica di Karl Marx – nei Grundrisse, nel Capitale e non solo – al mito fondante della Robisonade, cioè allo stereotipo che vede «il cacciatore e il pescatore isolati» quali cellule autosufficienti di indipendenza economica: concezione condivisa, secondo Marx, dagli economisti liberali come Smith e Ricardo, mentre le determinazioni del lavoro di Robinson sono sempre, per lui, prodotti di un’interazione sociale (esplicita seppure in misura elementare, nel suo rapporto con Venerdì, o implicita: nel suo far uso di oggetti e beni – come l’orologio o la penna – che, naufragati come lui sull’Isola deserta, sono stati prodotti indipendentemente da lui; chi ha meglio sviluppato questo aspetto è stato un grande critico di matrice marxista, Ian Watt). Questa critica “funzionale” dell’individualismo fa il paio a ben vedere con quella “morale”, di parte cristiana, che meglio di tutti ha espresso un altro grande autore britannico, John Donne, quando in uno dei suoi discorsi devozionali (la Meditazione XVII, 1624) memorabile scandisce: «Nessun uomo è un’Isola, intero in se stesso. Ogni uomo è un pezzo del Continente, una parte della Terra. Se una Zolla viene portata via dall’onda del Mare, la Terra ne è diminuita, come se un Promontorio fosse stato al suo posto, o una Magione amica o la tua stessa Casa. Ogni morte d’uomo mi diminuisce, perché io partecipo all’Umanità. E così non mandare mai a chiedere per chi suona la Campana: Essa suona per te» (quest’ultimo passo ha dato il titolo a un celebre romanzo di Ernest Hemingway sulla guerra di Spagna, Per chi suona la campana appunto; Nessun uomo è un’isola s’intitolerà invece un saggio, a suo tempo non meno celebre, dell’attivista pacifista e teologo cattolico americano Thomas Merton).

Si capisce come nelle più recenti interpretazioni – scritte nella crisi dei modelli sociali e culturali offerti alla modernità tanto dall’epistème cristiana che da quella marxista – non possa più essere proponibile il fideismo individualista della tradizione di Defoe, certo, ma neppure un suo capovolgimento simmetrico come quello operato da Golding. Giusto vent’anni dopo Il signore delle mosche, nell’Isola di cemento (1974), un «demoralizzatore totale» – come si compiaceva di definire se stesso James G. Ballard – si rifà esplicitamente al palinsesto di Robinson Crusoe mettendo in scena un architetto di successo, Robert Maitland, che a causa di un incidente d’auto (vera ossessione questa, per l’autore di Crash) si trova intrappolato in una grande isola spartitraffico, «letteralmente un’isola deserta» al centro di uno svincolo autostradale nei pressi di Londra: un luogo desolato e dichiaratamente dis-topico («forse l’incubo del continente assopito»), cosparso di relitti di automobili e memorie di film e di guerre lontane (altro motivo ricorrente, in Ballard), dove Maitland incontrerà due esseri disturbati e disturbanti, sarcastiche parodie dell’Ariel e del Calibano di Shakespeare, esercitandosi con loro in giochi di ruolo sadomasochistici che ripropongono le dinamiche esplorate da Golding. La sua impasse si deve proprio all’individualismo sfrenato che ha coltivato (per esempio intrattenendo due distinte relazioni con donne che accettano tacitamente le sue assenze) e che ritrova nei suoi simili (gli automobilisti che sfrecciano attorno all’«isola» ignorando le sue richieste di soccorso); sicché Maitland giunge per tempo alla conclusione: «Io sono l’isola». Ma la condizione in cui s’è finito per trovare, nient’altro che un’estremizzazione letterale dello stile di vita che aveva scelto per sé, alla fine gli risulta perfettamente confacente. Espulsi o eliminati gli altri “abitanti”, nel finale lo vediamo «assaporare il piacere di trovarsi finalmente solo sull’isola».

Nato come scrittore di science-fiction (sempre in chiave distopica), nelle opere della maturità, a partire dagli anni Settanta, Ballard si mostra davvero profetico nell’anticipare, in chiave di apologo, temi e dinamiche che diverranno materia comune, nella doxa, col pensiero sociologico di anni o decenni a venire. Era stata semmai la filosofia (come nel caso della Arendt per Golding), coll’Herbert Marcuse dell’Uomo a una dimensione nel 1964, a proporre in prima battuta la diagnosi – di una società liberale improntata a una «tolleranza repressiva», che incoraggia l’individuo a una sola forma di “libertà”, quella di produrre e consumare beni e servizi, tendendo sempre più a “isolarlo” in una cellula di piaceri a buon mercato – che Ballard estremizza col suo sarcasmo parossistico. Così nella tetralogia con la quale si conclude la sua opera (composta da Cocaine Nights, Super-Cannes, Millennium people e Regno a venire, pubblicati fra il 1996 e il 2006) trae le conseguenze, politiche e urbanistiche, del “programma sociale” implicito nell’Isola di cemento: e ci fornisce la visione più spietata, e insieme lucida, delle contraddizioni del paradigma securitario che ci impongono quelle che Deleuze, sviluppando temi foucaultiani, già nel ’90 aveva definito «società di controllo». Il villaggio residenziale sulla spagnola Costa del Sol, in Cocaine Nights, è a tutti gli effetti quella che gli urbanisti avrebbero poi preso a definire una gated community, un’“isola nel cemento” colonizzata da ricchi inglesi muniti di piscina, parabolica e jacuzzi, e controllata giorno e notte da telecamere a circuito chiuso. Ma in questo come nei successivi anti-paradisi immaginati da Ballard non è eliminata la violenza che, ossessivamente temuta dall’esterno, si produce invece dall’interno: per una reazione, tanto naturale quanto implacabile, alla stasi artificiale prodotta dal privilegio economico e sociale. Ecco dunque la criminalità incoraggiata per diletto, nella Costa del Sol, che naturalmente finisce per sfuggire di mano; ecco la smart city costruita sulle colline sopra Cannes, dove regna uno psichiatra-Prospero che mette a nudo i sogni più sfrenati dei suoi annoiati concittadini; ecco prodursi il panico, nelle classi medie terrorizzate di finire espulse dalle cittadelle riservate alle fasce di reddito più alte, sino al terrorismo messo in scena in Millennium people e alle rivolte negli iper-centri commerciali di Regno a venire. Qui uno dei personaggi prende con sé la riproduzione di uno dei papi urlanti di Francis Bacon (il pittore, non l’utopista…), «come se si riconoscesse in quel pontefice folle che aveva intravisto il vuoto nascosto dietro il concetto di Dio», e la mostra a un altro: «“dimmi un po’: contro cosa sta urlando?”. “Contro l’esistenza. Si è reso conto che Dio non esiste e che l’umanità è libera. Ammesso che si sappia cosa significhi essere liberi”».

Questa parodia di libertà – che la propaganda politica del nostro tempo ha prontamente fatto sua – è la «crisi dei legami» di cui ha parlato di recente Guido Mazzoni. L’individuo medio è ormai ab-solutus: sciolto dalle relazioni religiose, ideologiche e di classe che, nella modernità, lo hanno fatto partecipare a movimenti di massa volti a orizzonti che ne trascendevano l’esistenza appunto individuale. Come il Maitland di Ballard, l’uomo del presente ha scoperto, insomma, di essere lui l’isola. E ha fatto una seconda scoperta: la cosa non gli dispiace affatto. Ora fa parte per sé e, prosegue Mazzoni, nella coazione al godimento introdotta da quello che Jacques Lacan ha definito il «discorso del capitalista», «ha incorporato il libertinismo, una prerogativa aristocratica alla quale la borghesia ha contrapposto, nei secoli della propria ascesa, una solida disciplina morale e un ancor più solido sistema di valori religiosi». Una dinamica che la dilettevole violenza di Ballard illustra icasticamente.

Regna incontrastata, insomma, l’etica del «non me ne frega un cazzo», come Mazzoni parafrasa una formula impiegata dal romanzo-manifesto di questa nuova, ma anche eterna, ideologia: quello di Michel Houellebecq uscito nel 1999 con un titolo eloquente, Le particelle elementari. La metafora del titolo è presa dalla professione di uno dei due fratellastri protagonisti, il biologo molecolare Michel Djerzinski, che in seguito agli abbandoni infantili è preda di un’anaffettività terminale, e si fa teorico (nonché incoerente praticante) di un’evoluzione della specie in senso ferocemente individualista. Mazzoni, come molti critici contemporanei, tende a sopravvalutare Houellebecq: che, come si è visto, non è il primo e neppure il più radicale degli scrittori a mostrare questo panorama (il meccanicismo psicologico delle radici dell’anaffettività è segno di un’imbarazzata ambivalenza, comprovata dal patetismo del finale delle Particelle elementari, come da quello che grava su più parti del successivo La possibilità di un’isola; mentre la lingua abbassata e raggelata che impiega Houellebecq viene dritta dallo sperimentalismo di marca fenomenologica degli anni Sessanta, a partire da un capolavoro come Le cose di Georges Perec, 1965). Ma non c’è dubbio che i suoi romanzi siano un’efficace illustrazione della condizione contemporanea come la descrive il saggista: «il capitalismo disconnette: presuppone una vita interiore fatta di segmenti eterogenei […]: presuppone quella blanda schizofrenia di cui ogni occidentale del XXI secolo fa esperienza ogni giorno, e che rappresenta l’equivalente psichico del consumo in quanto forma di vita e modo di essere nel mondo».

Era dunque in qualche modo inevitabile che incontrasse l’antica metafora dell’isola, Houellebecq, nel successivo La possibilità di un’isola. Già nel 2000 aveva pubblicato un esibizionistico reportage fotografico ambientato nell’isola turistica di Lanzarote, nelle Canarie, ed è qui che è ambientato in gran parte il romanzo del 2005, che può ben essere considerato il seguito delle Particelle elementari. Se l’evoluzione dell’umanità in senso “elementare”, radicalmente isolazionista sino all’eliminazione persino del sesso, era solo un sogno per Michel Djerzinski (che però ne riportava delle visioni provenienti dal futuro), essa è divenuta una realtà per l’assai autobiografico personaggio di Daniel, che alberga una visione disincantata e apocalittica dell’esistenza e s’è procacciato una fama nello show-biz per il cinismo politically incorrect dei suoi spettacoli comici islamofobi e sessisti («come tutti i buffoni da che mondo è mondo, ero una sorta di collaborazionista […]; stabilivo la chiarezza, la “distanza umoristica”, vietavo l’azione, sradicavo la speranza»). Annoiato anche dalle esperienze sessuali che in precedenza erano il suo unico svago, Daniel finisce appunto a Lanzarote (così come il suo autore da tempo s’è recluso nel parco naturale Cabo de Gata-Nijar, in Andalusia), dove si raccolgono gli adepti di una neo-religione vagamente New Age, gli «Elohimiti», che preconizzano un’umanità affrancata dall’invecchiamento, dalla sofferenza e dalla morte. La setta è ovviamente una truffa, ma si vale della consulenza scientifica di un biologo che, grazie ai protocolli di una clonazione di nuovo modello, effettivamente realizzerà l’utopia dell’uomo-isola. Ciascun essere umano, ai primi cenni d’invecchiamento, metterà fine alla sua esistenza trasmettendo la propria memoria a un “successore” autotrofico che proseguirà la catena sino al passaggio di testimone successivo. Il testo si presenta come il récit de vie di «Daniel 1», che viene letto e commentato dalla propria venticinquesima “reincarnazione”: in una terra semi-spopolata dai conflitti che hanno accompagnato questa rivoluzione antropologica, una sparuta rete di neo-umani iper-tecnologici, ciascuno dei quali vive a distanza di centinaia di chilometri degli altri, tiene a bada con barriere elettroniche e armi automatiche le bande di vetero-umani rinselvatichiti che vivono nei dintorni delle enclaves, dove prosegue indisturbata «una condizione di stasi illimitata, indefinita» (è una riproposizione del classico schema che nella Macchina del Tempo di Wells, 1895, contrapponeva i bruti antropofagi Morlock agli esteti asessuati Eloj).

L’“erede” del lontano futuro, «Daniel 25», esordisce così: «nella luce che declina, assisto senza rimpianti alla scomparsa della specie». Così dando logico seguito alla conclusione cui era per tempo giunto il suo “progenitore”, ossia «l’impossibilità generale delle cose» (che i neoumani rideclineranno nella formula dell’«evidente neutralità del reale»). Ma il romanzo si conclude in modo contraddittorio. Leggendo le ultime, autocommiseratorie pagine del resoconto di «Daniel 1», «Daniel 25» decide di seguire le tracce di una «Marie 23» che ha deciso di fuoriuscire dal proprio fortilizio (senza peraltro condividere la sua speranza di trovare, fuori, una possibile, utopica «comunità neoumana»). I versi pedestri che hanno ispirato Marie sono le ultime parole scritte dal primo Daniel prima di “passare la mano”, e darsi la morte: «esiste in mezzo al tempo / la possibilità di un’isola». Esiste dunque, per Houellebecq, un’isola ulteriore: fuoriuscendo dal nuovo conformismo del «ciclo delle rinascite e delle morti» garantito dall’isolamento sociale, dirigersi «verso un nulla semplice, una pura assenza di contenuto». Del resto il primo Daniel era rimasto soggiogato da una figura d’artista, Vincent Greilsamer (destinato a divenire in seguito, rocambolescamente, il profeta degli Elohimiti), per il quale «tutto è kitsch, se vogliamo. La musica nel suo insieme è kitsch; l’arte è kitsch, la letteratura stessa è kitsch. Ogni emozione è kitsch, praticamente per definizione; ma anche ogni riflessione, e in un certo senso persino ogni azione. La sola cosa che non sia assolutamente kitsch è il nulla».

Un epilogo schiacciante, questo dell’impossibilità generale delle cose: per una vicenda anche contraddittoria, ma senza dubbio affascinante, come quella del desiderio – concepito dall’umanità sin dalla notte dei tempi – di una vita diversa. Un desiderio di cui la fantasia dell’Isola è sempre stata una grande metafora. E non c’è dubbio che la forma di vita sociale che quelli della mia generazione hanno fatto in tempo a intravedere, la vera e propria religione degli altri che ha rappresentato la modernità, oggi ci appaiano impossibili e, per molti versi, neppure auspicabili. Eppure – a scanso del destino di estinzione che, per la nostra specie, autori post-contemporanei come Ballard e Houellebecq hanno con insistenza disegnato –, se non la fantasia regressiva di ricostruire un “continente” (o addirittura il sogno di totalità accarezzato dalle «grandi narrazioni» novecentesche, come se fosse possibile ricomporre il corpo terrestre unico, Pangea, ipotizzato alle origini del mondo dalla teoria della deriva dei continenti: una terra unica circondata dall’insieme delle acque e dunque, paradossalmente, un’isola a sua volta…), alla nostra generazione resta l’esigenza di ipotizzare una forma di vita-arcipelago, come quella sognata da Maurice Blanchot commentando la scrittura frammentaria di René Char. Un essere singolare plurale – per dirla con Jean-Luc Nancy – che parta dalla consapevolezza di essere isole, sì, ma come parti di un mondo: «il ritrarsi del politico è lo scoprimento, il denudamento ontologico dell’essere-con». Oltre il quale non c’è nessuna umanità nuova, affrancata dall’inferno degli altri. Non c’è altro, in effetti, che il nulla.

Nota bibliografica

Thomas More, Utopia [1516], a cura di Luigi Firpo, Napoli, Guida, 1990; Tommaso Campanella, La Città del Sole. Questione quarta sull’ottima repubblica [1602], a cura di Germana Ernst, Milano, BUR, 1996 (ma imperdibile l’edizione 1944 col commento di Alberto Savinio: Milano, Adelphi, 1995); William Shakespeare, La tempesta [1611], a cura di Alessandro Serpieri, Venezia, Marsilio, 2006; Francis Bacon, Nuova Atlantide [1614], a cura di Giuseppe Schiavone, Milano, BUR, 2011; John Donne, Devozioni per occasioni d’emergenza [1624], a cura di Paola Colaiacomo, Roma, Editori Riuniti, 1994; Francesco Fulvio Frugoni, Il cane di Diogene [1687-1689], ristampa anastatica, Bologna, Forni, 2009; Daniel Defoe, Le avventure di Robinson Crusoe [1719], a cura di Giuseppe Sertoli, Torino, Einaudi, 1998; Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver [1726-1735], a cura di Gianni Celati, Milano, Feltrinelli, 1997; Jean-Jacques Rousseau, Emilio [1762], a cura di Aldo Visalberghi, Bari, Laterza, 1953; Bernardin de Sain-Pierre, Paul et Virginie [1787], a cura di Davide Monda, introduzione di Martin Rueff, Milano, BUR, 2003; Herman Melville, Le Encantadas [1854], a cura di Cristiano Spila, Lecce, Piero Manni, 2010; Karl Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica [inediti del 1857-1858, 1939-1941], traduzione di Giorgio Backhaus, Torino, Einaudi, 1976; Id., Il Capitale. Critica dell’economia politica [1867-1910], a cura di Delio Cantimori, Roma, Editori Riuniti, 1964; Herbert G. Wells, La Macchina del Tempo [1895], a cura di Michele Mari, Torino, Einaudi, 2017; Id., L’isola del dottor Moreau [1896], traduzione di Rossana De Michele, introduzione di Carlo Pagetti, Milano, BUR, 1995; Raymond Roussel, Locus solus, seguito da Come ho scritto alcuni miei libri [1914], a cura di Paola Dècina Lombardi, Torino, Einaudi, 1975; Ernest Hemingway, Per chi suona la campana [1940], traduzione di Maria Martone Napolitano, Milano, Mondadori, 1996; Adolfo Bioy Casares, L’invenzione di Morel [1941], traduzione di Livia Bacchi Wilcock, introduzione di Jorge Luis Borges, postfazione di Michele Mari, Milano, Bompiani, 1994; Carl Schmitt, Terra e mare [1942], traduzione di Giovanni Gurisatti, con un saggio di Franco Volpi, Milano, Adelphi, 2003; Hannah Arendt, Le origini del totalitarismo [1951], traduzione di Amerigo Guadagnin, introduzione di Alberto Martinelli, con un saggio di Simona Forti, Torino, Einaudi, 2004; Gilles Deleuze, Cause e ragioni delle isole deserte [inedito degli anni Cinquanta], in Id., L’isola deserta e altri scritti. Testi e interviste 1953-1974 [2002], a cura di Deborah Borca, introduzione di Pier Aldo Rovatti, Torino, Einaudi, 2007, pp. 3-9; William Golding, Il signore delle mosche [1954], traduzione di Filippo Donini, Milano, Mondadori, 1966; Thomas Merton, Nessun uomo è un’isola [1955], traduzione delle Monache benedettine del Monastero di S. Paolo in Sorrento, Milano, Garzanti, 1956; Ian Watt, Le origini del romanzo borghese. Studi su Defoe, Richardson e Fielding [1957], traduzione di Luigi Del Grosso Destreri, Milano, Bompiani, 1976; Herbert Marcuse, L’uomo a una dimensione. L’ideologia della società industriale avanzata [1964], a cura di Luciano Gallino, Torino, Einaudi, 1999; Tommaso Landolfi, Un amore del nostro tempo [1965], Milano, Adelphi, 1993; Georges Perec, Le cose. Una storia degli anni Sessanta [1965], traduzione di Leonella Prato Caruso, prefazione di Andrea Canobbio, Torino, Einaudi, 2011; Michel Tournier, Venerdì, o il limbo del Pacifico [1967], traduzione di Clara Lusignoli, prefazione di Giuseppe Montesano, Torino, Einaudi, 2010; Maurice Blanchot, La conversazione infinita. Scritti sull’«insensato gioco di scrivere» [1969], traduzione di Roberta Ferrara, introduzione di Giovanni Bottiroli, Torino, Einaudi, 2015; James G. Ballard, L’isola di cemento [1974], traduzione di Massimo Bocchiola, Milano, Feltrinelli, 2013; Alberto Manguel e Gianni Guadalupi, Dizionario dei luoghi fantastici [1980], Milano, Archinto, 2010; J.M. Coetzee, Foe [1986], traduzione di Franca Cavagnoli, Torino, Einaudi, 2005; Gilles Deleuze, Poscritto sulle società di controllo [1990], in Id., Pourparler 1972-1990 [1990], traduzione di Stefano Verdicchio, Macerata, Quodlibet, 2000, pp. 234-41; James G. Ballard, Cocaine Nights [1996], traduzione di Antonio Caronia, Milano, Baldini & Castoldi, 1997; Jean-Luc Nancy, Essere singolare plurale [1996], a cura di Davide Tarizzo, con un dialogo dell’autore di Roberto Esposito, Torino, Einaudi, 2001; Ian Watt, Miti dell’individualismo moderno. Faust, don Chisciotte, don Giovanni, Robinson Crusoe [1996], traduzione di Maria Baiocchi e Mimi Gnoli, Roma, Donzelli, 1998; Michel Houellebecq, Le particelle elementari [1999], traduzione di Sergio Claudio Perroni, Milano, Bompiani, 1999; James G. Ballard, Super-Cannes [2000], traduzione di Monica Pareschi, Milano, Feltrinelli, 2000; Carlo Ginzburg, Nessuna isola è un’isola. Quattro sguardi sulla letteratura inglese, Milano, Feltrinelli, 2000; Michel Houellebecq, Lanzarote [2000], traduzione di Sergio Claudio Perroni, Milano, Bompiani, 2002; James G. Ballard, Millennium people [2003], traduzione di Delfina Vezzoli, Milano, Feltrinelli, 2004; Michel Houellebecq, La possibilità di un’isola [2005], traduzione di Fabrizio Ascari, Milano, Bompiani, 2005; Pierre Vidal-Naquet, Atlantide [2005], Torino, Einaudi, 2006; James G. Ballard, Regno a venire [2006], traduzione di Federica Aceto, Milano, Feltrinelli, 2006; Giovanna Mochi, s.v. Isola, in Dizionario dei temi letterari diretto da Remo Ceserani, Mario Domenichelli e Pino Fasano, Torino, UTET, 2007 vol. II F-O, pp. 1230-4; Umberto Eco, Storia delle terre e dei luoghi leggendari, Milano, Bompiani, 2013; Guido Mazzoni, I destini generali, Roma-Bari, Laterza, 2015.